ルビーは赤い宝石です。

世界中で特別な宝石として愛されていたルビーは歴史的記録や古い時代のルビーなどから、ルビーとそれ以外の赤い宝石を鉱物学的に見分ける手段がまだ確立されていない時代には、それ以外の赤い宝石もルビーと呼ばれることがよくありました。

ルビーには様々なルビーの呼び名があり、ラテン語が関係してることを知っている方もいます。

ここではルビーとラテン語の関係について解説します。

宝石ルビーの語源は旧ラテン語で「赤」

古代ローマの人達は、ルビーは赤く輝く宝石で、石の中で燃えて消すことができない炎を持っているといわれ、別名「(燃える石炭)カルブンクルス」と呼ばれていました。

ルビーの語源はその後、旧ラテン語で「赤」を意味する「ルベウス(rubeus)」となりました。

ルビーはカルブンクルスとして聖書にも登場します

ルビーは旧ラテン語、カルブンクルスとして聖書に登場します。

14世紀の宗教改革者ジョン・ウィクリフと弟子たちが聖書を英訳した際、ラテン語の原典から千語を越える単語を借用したといわれています。

- 旧約聖書の中にも登場する「ノアの方舟の中で輝いたカルブンクルス(カーバンクル)」

- 聖書で登場する「人の知恵はルビーにも勝る」

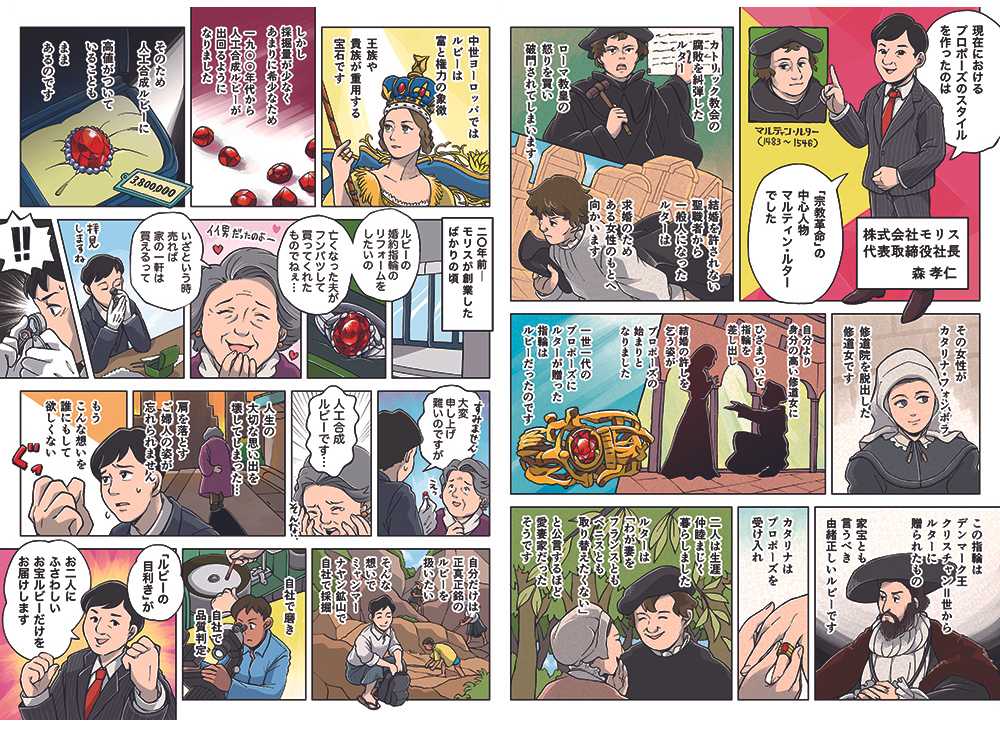

プロテスタントの祖、マルティン・ルターの結婚指輪はルビー

プロテスタントの礎を築いたのが、1500年代に宗教改革を率いたマルティン・ルターです。

そしてそのマルティン・ルターが、お嫁さんのカテリーナ・ヴォン・ボラに結婚指輪として贈ったのが、ルビーの指輪です。

13種類の宗教的なシンボルが刻まれたマルティン・ルターのルビーの結婚指輪に使われているルビーは、365nmの紫外線に反応する接触変成岩起源(ミャンマー産)の特徴があります。

聖書の博士として名を馳せたマルティン・ルターは、旧約聖書に登場する「嵐の中でノアの方舟の中で輝いたカルブンクルス(カーバンクル)」が、拡散光で届いた紫外線に反応するのが、接触変成岩起源のルビーだということを知っていたのかも知れません。

その実物が今でもドイツのライプツィヒ市の博物館に実物が「ルターの結婚のシンボル」として大々的に飾られています。

実物を観る限り天然無処理で美しいミャンマー産ルビーであることは間違いありません。

ラテン語は代ローマの勢力拡大に伴って通用する地域を広げた言語

英語や仏語、伊語、独語などは語源を調べると高確率で羅語や古代ギリシャ語に繋がることが多くあります。ラテン語はイタリア半島中西部の、一都市の言語として産声を上げ、古代ローマの勢力拡大に伴って通用する地域を広げた言語です。

古代、ヨーロッパにはローマ帝国という国があった。イタリア中部・ラティウム地方の小邑に始まり、最盛期(前1-後2世紀頃)には地中海世界の大半を治めて繁栄した超大国である。ラテン語はそんな古代ローマの言語であり、その名はローマ(Rōma)を含むラティウム(Latium)圏の諸都市で使われていたことに由来します。

ヨーロッパの歴史は古代ローマを抜きにしては語れないが、そこで使われていたラテン語の存在感もまた遠く現代にまで及んでいる。英語はラテン語から外来語を大量に導入しており、数でいえば語彙全体の約45%に及ぶといます。

たとえば「アニメ」は英語のanimationから来ているが、これは英語にとっても外来語で、ラテン語の(アニマ)「命,魂」の派生語(アニマーティオー)「命を吹き込むこと」に由来しています。

太陽暦の月名もすべてローマ暦起源で、例としてJanuary「1月」はJānuārius(ヤーヌアーリウス)「ヤーヌス(始まりの男神)の月」に由来しています。

ラテン語の歴史

多様な地域、民族を含んでいたローマ帝国では、多様な言葉が用いられていました。

一般に各地方では、地方民の日 常生活語にはその民族の言葉 が用いられ、支配階級の言語は、地中海世界の西半分ではラテン語、東半分ではギリシャ語が公用語だったようです。

そのため、ブリアニア、イベリア、ガリアでは日常語にはケルト語が利用されていました。

4、5世紀になると地方民の日常生活語にもラテン語が浸透し、それにともない地中海世界も 「ローマニア」とい う名称で認識されるようになっていきました。

しかし、5世紀末にゲルマン人支配下のローマニアで話される言葉はもはやラテン語ではないと明確に認識されることになり、その言葉はローマンス語(lingua romanicaローマ風の言)と呼ばれるようになったとされています。

ローマンス語は、それぞれ地域毎にフランス語、イタリア語、スペイン語などに 変化していきました。

学問言語として使われていたラテン語

生物の分類において、学名をラテン語で記すという原則が生まれたのは、中世以後、ラテン語が学問言語としてヨーロッパで広く使われていたためです。

18世紀スウェーデンの博物学者リンネが、ラテン語の属名と種小名を組み合わせて固有の(地球上にただ1つの)種を表す現在の分類法をつくりあげました。

学名によって、各地でいろいろな名で呼ばれていた同じ動植物を、単一の種として正確に記述できるようになったのです。例えば、鳥のトキは「ニッポニア・ニッポン(Nipponia nippon)」で世界中通用します。

このリンネの分類方法は種を定義しようとする研究者たちの関心をかきたてました。例えば、リンネは『自然の体系』という著書の中で、「ヒト」を類人猿から区別して「ホモ・サピエンス」(知恵のある人)と名付けました。

ルビーを集めたホモサピエンス

ルビーが人類の歴史に登場するのは、とても古く、旧石器時代です。

ニューヨーク市立大学のTED THEMELIS博士の著書「Mogok」では、200万年前の原人がルビーの原石を集めていた形跡を確認したと記述があります。

集めた理由は分かっていないそうですが、その時代は、まだ現人類になる前ですが、旧石器時代といわれ打製石器を使い、火を使ったといわれます。

夜になると夜行性の大型肉食動物に捕食されていた時代です。

夜行性の動物は、火種を嫌がります。

夜に火種を使いこなせた原人は、漆黒の暗闇の中で赤く輝く、炭火の光に守られて、その人口が一気に増えていったのは夜に食べられることが少なくなったからです。

暗闇にトラたちの光る目に囲まれていた恐怖からルビー色は人類を守ったということで、「怖いものから守られる」と認識するようになったのかも知れません。

数百万年という長い時間、人類はルビーの赤い色に守られてきました。

「この記事の主な参考書籍・参考サイト」

- 「Mogok Valley of Rubies and Sapphires」著者Ted Themelis

まとめ

ここでは、ルビーには様々なルビーの呼び名があり、ラテン語が関係してることを解説してきました。

ルビーを探す際、参考にしてみてください。